ЛИТЕРАТУРА / КНИГИ

Задонщина

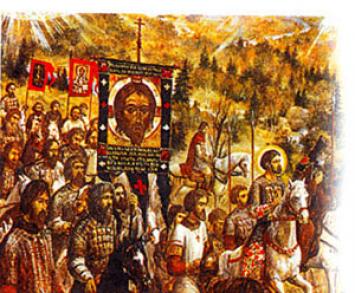

«Задонщина» (в рукописях имеет заглавия «Задонщина великого князя господина Дмитрия Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича», «Слово о великом князе Дмитрии Ивановиче и о брате его, князе Владимире Андреевиче, как победили супостата своего царя Мамая» и др.) — памятник древнерусской литературы конца XIV — начала XV вв. Рассказывает о победе русских войск, возглавлявшихся великим князем Московским Дмитрием Ивановичем (Донским) и его двоюродным братом Владимиром Андреевичем, над монголо-татарскими войсками правителя Золотой Орды Мамая.

Датировка

Куликовская битва произошла на Куликовом поле 8 сентября 1380 года. Точная дата создания «Задонщины» неизвестна: она могла быть написана между датой самой битвы и концом XV века, к которому относится самый ранний сохранившийся список (Кирилло-Белозерский). В рукописи упоминается брянский боярин, впоследствии священник в Рязани, Софоний — вероятный автор повести.

Текстология

«Задонщина» в списке XVII векa была впервые опубликована в 1852 году В. М. Ундольским и сразу была воспринята как литературное подражание «Слову о полку Игореве»: отдельные её выражения, образы, целые фразы повторяли и переделывали соответствующие образы, пассажи и выражения «Слова», применяя их к рассказу о победе русских войск над татарами за Доном на Куликовом поле. Все шесть ныне известных списков «Задонщины» дают крайне искажённый текст, и точное восстановление первоначального вида произведения — сейчас задача едва ли возможная. Не вполне ясно и текстологическое соотношение сохранившихся списков Задонщины: спорят о том, представляет ли собой «краткая редакция» (отражённая в Кирилло-Белозерском списке) изначальную версию или, напротив, впоследствии сокращённую.

Задонщина и «Слово о полку Игореве»

В конце XIX века французский славист Луи Леже выдвинул гипотезу, согласно которой «Слово о полку Игореве» создано мистификатором XVIII века по образцу «Задонщины» (а не наоборот). Так как связь «Задонщины» со «Словом» вне сомнений, то версию Леже приняли все без исключения последующие сторонники версии о поддельности «Слова» (А. Мазон и его группа, А. А. Зимин, К. Трост и его группа, Э. Кинан). Однако некоторые литературоведы (прежде всего О. В. Творогов) отмечали, что пассажи в «Задонщине», параллельные «Слову», не всегда логично вписываются в повествование и содержат много несообразностей, легко объяснимых при традиционном подходе, но маловероятных при версии о вторичности «Слова».

Впоследствии лингвистическими исследованиями Р. О. Якобсона, Л. А. Булаховского и других показано, что язык «Задонщины» имеет намного больше новых черт, чем язык «Слова». А. А. Зализняк продемонстрировал, что независимые и параллельные «Слову» части «Задонщины» резко различны по синтаксическим параметрам (в то время как «Слово» по этому признаку однородно).

Рукописи «Задонщины»

- У или M³ — ГБЛ, собр. Ундольского, № 632 (пространная редакция, в сборнике начала 1660-х);

- И-1 или M² — ГИМ, собр. Музейское, № 2060 (пространная редакция, начало утрачено, в сборнике 1530-х — 1540-х гг.);

- И-2 или M1 — ГИМ, собр. Музейское, № 3045 (фрагмент пространной редакции из середины произведения, в сборнике конца XV — начала XVI вв.);

- Ж — БАН, собр. Жданова, № 1.4.1 (фрагмент пространной редакции из начала произведения, в сборнике второй половины XVII в.);

- К-Б или L — РНБ, собр. Кирилло-Белозерского монастыря, № 9/1086 (краткая редакция, в сборнике 1470-х — 1480-х гг.);

- С или M4 — ГИМ, собр. Синодальное, № 790 (пространная редакция, но сходная с К-Б; в сборнике середины XVII в.);

- и несколько строк выписаны (в XVI в.) на чистом листе Минеи служебной на декабрь месяц (РНБ, собр. Кирилло-Белозерского монастыря, № 382/639).

Некоторые публикации

- Jan Frček. Zádonština: staroruský žalozpěv o boji Rusů s Tatary r. 1380. Rozprava literárně dějepisná. Kritické vydání textů // Práce Slovanského Ústavu v Praze. Svazek XVIII, 1948. (Опубликованы и сопоставлены пять рукописей.)

- Послесловие С. Шамбинаго; Общая редакция Ф. М. Головенченко, [М.], ОГИЗ — Гос. изд-во худож. лит-ры, [1947] (в пер.)

- Под ред. Д. С. Лихачёва и Л. А. Дмитриева, М.-Л., Наука, 1966 (Опубликованы все шесть рукописей)

- Составитель Е. Н. Лебедев; Послесловие к.и.н. И. В. Лёвочкина; Художник Алексей Шмаринов, М., Современник, 1980 (Факсимильное воспроизведение рукописи из ГИМа)

- Л. А. Дмитриев, О. П. Лихачёва (подг. текста). Академия наук СССР, Л., Наука, Ленингр. отд., 1982 (Сводный текст)

- М., Художественная литература, 1982 (Сводный текст. Роскошный подарочный том с иллюстрациями Ильи Глазунова)

- Под ред. Б. А. Рыбакова. Институт российской истории РАН, СПб., Русско-балтийский информационный центр БЛИЦ, 1998 (Опубликованы четыре наиболее сохранившиеся рукописи)